Um amigo me mandou uma entrevista recente do Adam Curtis, divulgando seu novo documentário “Shifty” (BBC, tem no youtube), com uma fala sobre o Eric Hobsbawn que caiu como uma bigorna na minha cabeça. Nela, o Curtis atualiza a ideia do historiador sobre uma “twilight zone” para explicar como nos relacionamos com o passado recente — hoje, em tempos de ubíquas máquinas de registro e transmissão audiovisual.

Hobsbawm descrevia essa zona crepuscular como o espaço entre a memória individual e a história consolidada. Pense numa galáxia vagando pela escuridão do universo. Esse amontoado estelar feito de passado existe como milhões de fragmentos de experiências na mente das pessoas, formando uma grande bagunça epistemológica. Pequenos pontos de luz perdidos, como estrelas sem nome antes de formar qualquer constelação. Com o tempo, grande parte desses fragmentos se perde para sempre no vácuo do esquecimento, e os poucos que sobram são depurados e organizados num padrão narrativo. Chamamos esse padrão de História.

A teoria de Curtis é que a tecnologia moderna, ao nos permitir reviver o passado recente — numa torrente aparentemente ilimitada de imagens, filmes, músicas, registros — impede que os fragmentos desapareçam.

Imagine um céu noturno como uma tela em branco, completamente ocupado pelo brilho das estrelas. Imagine acordar em Procópia e abrir a cortina, dando de cara com aquela multidão de rostinhos grudados ocupando toda a janela. Imagine estar dentro da cabeça de Ireneo Funes, o memorioso cronométrico!, atulhada de lembranças e sem qualquer espaço para abstração.

O resultado disso é ficarmos presos nesse presente eterno, incapazes de organizar o passado e nossas experiências numa narrativa coerente, com alguma ordem, que nos permita avançar ou até mesmo imaginar o futuro. Estamos, ainda, como o Baudelaire da metade do XIX — nosso Thom Yorke do OK Computer avant la lettre, pré-interwebs — ruminando aquelas luzes em estado de spleen, presos e assombrados entre uma coisa e a outra, as fantasmagorias lá e cá, totalmente à deriva num baile de avatares. Curtis e seus filmes, claro, são parte do problema, o que ele admite candidamente, sem oferecer muita saída além da radiografia.

É difícil não associar essa atualização do Hobsbawm a outro grande pensador e crítico da sociedade capitalista e pós-industrial, Mark Fisher. Se você nunca leu, é o cara do “é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo”. Os ensaios de Fisher sobre o nosso no-future de cada dia e o atavismo crônico da indústria cultural são ouro puro, sem falar que as playlists dele são as melhores.

Dá pra falar muito sobre realismo capitalista, e inclusive sobre as ocult(ist)as saídas que intuo para fora dele com a proposição de um decadentismo ludita (me aguardem!), mas o que interessa para a semana é o momento em que a conversa do Adam Curtis chega na inteligência artificial, que ele vê como o ápice dessa assombração toda —e essas serão as únicas linhas que prometo escrever sobre o tema até o fim dos meus dias.

É que a IA vai, como um Anderson Molejão da Duracell, atrás de você varrendo, varrendo e raspando com suas garras de silício, todos os fragmentos da experiência humana — nossas palavras, imagens, memórias, emoções — como uma máquina incansável que se alimenta do nosso passado em comum, armazenado agora em servidores refrigerados na Virgínia do Norte. Depois ela remixa isso tudo e nos devolve de forma reprocessada. Não como um Ausônio compondo centões virgilianos na antiguidade ou outros notáveis sampleadores como Grandmaster Flash, Marcelin O BRABO e Mario de Andrade, mas como uma assombração zumbi cuspindo SPAM metálico nas nossas cabeças, numa saturação paralisante.

A cultura aqui não é digerida para virar uma proposição de futuro, algo realmente novo, e sim deglutida para nos afundar na areia movediça, vomitada, do passado. Nesse sentido, o dispositivo da IA se converte na ferramenta última do realismo capitalista, nos termos de Fisher. Ela pode representar a destruição final da própria ideia de passado, impedindo que ele descanse, seja depurado, marinado, e, voilà, se transforme em História.

Sem que isso aconteça, não conseguimos enxergar além dos nossos próprios reflexos distorcidos. Pois a matéria-prima das IAs não é apenas o nosso passado coletivo, mas também as intimidades de cada um de nós, as historinhas que cochichamos para nós e os mais chegados, nossas fotos e interesses, endereços e buscas, pegadas recolhidas, processadas e catalogadas online. Essa agonia histórica será também sentida nos nervos das nossas biografias, entre iterações e recursões: o grande risco é virarmos todos como os americanos do Fitzgerald, com vidas sem segundo ato. Ou, no melhor caso, talvez congelados na virada de um para o outro.

E, pior, em termos estéticos, tal estado de cousas acaba por solidificar a “twilight zone” do Hobsbawm num CUBO estanque de imaginário, onde estamos presos — sem enxergar saída ou a menor possibilidade de reinvenção. Que o diga sua sobrinha grunge que nasceu em 2012.

E ainda é uma quarta-feira de junho! E eu ainda nem almocei!

***

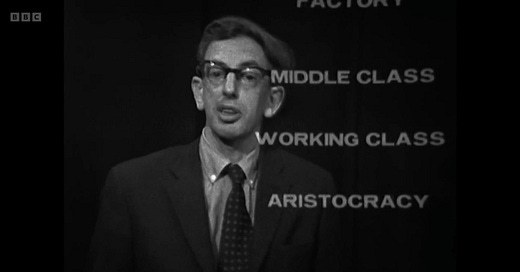

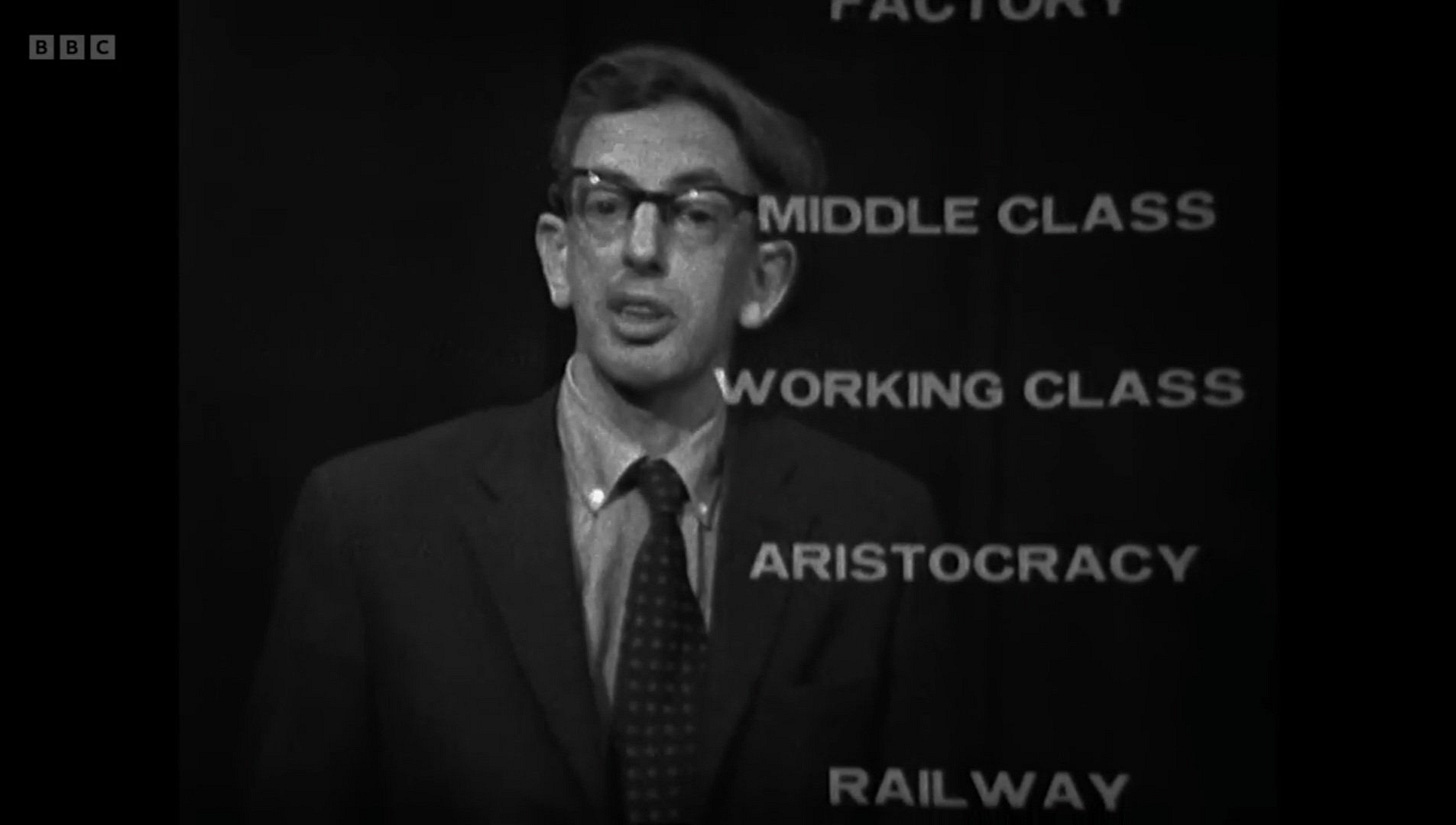

Um jovem Hobsbawm faz uma aparição breve em “Shifty” e é curioso vê-lo, assim, tão… jovem. Nas imagens espectrais do arquivo da BBC, ele deve regular com a idade que eu tinha quando o conheci, comendo feijoada num barco (!) em Paraty, em 2003.

Éramos os dois convidados da primeira FLIP e aquilo era uma espécie de cruzeiro inaugural. Lembro que conversamos brevemente, ao lado do Don Dellilo, enquanto tentávamos comer a feijuca em pratos e talheres de plástico, nos equilibrando na proa do veleiro — eu era um leitor assíduo dos livros dele, na universidade e além. Lembro também que o maior historiador marxista do século XX, vestindo terno, gravata e colete do alto de sua fleuma, babava feijão pelo canto da boca aos solavancos da maré dura na tarde quente. Não tive coragem de dizer nada, até que o feijão foi descendo pelo queixo… E agora temos mais uma daquelas estrelinhas de memória a flutuar pelo éter do blob universal.

A Universidade do passado é a fábrica do medo futuro. Nunca esqueço José Pacheco a aclarar, Não se pode mudar a educação sem mudar a lógica de poder que a sustenta. Sim, estou a falar do capitalismo. Só chegámos a este ponto porque as pessoas (ou os consumidores-clientes?) não têm tempo de ócio para ler, reflectir ou participar no progresso. Para ter sequer consciência do que é isto. Paulo Freire, sem viver na era da AI, já adivinhava, Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as condições para a sua construção. Ora, se os testes podem ser respondidos em segundos pela AI, então não estão a testar nada que um humano deva saber no futuro. Estão apenas a replicar fórmulas passadas. Norbert Elias dizia, A eficácia dos estímulos perde-se quando o receptor não está preparado para os receber. A educação pode ser então isto: formar o receptor humano. Educar para ser humano é resistir. Ou então, será apenas entretenimento financiado.

tenho pensado muito nessas coisas.

seu texto me lembrou a introdução de crash do ballard. "The marriage of reason and nightmare that has dominated the 20th century has given birth to an ever more ambiguous world. Across the communications landscape move the spectres of sinister technologies and the dreams that money can buy. Thermo-nuclear weapons systems and soft-drink commercials coexist in an

overlit realm ruled by advertising and pseudo-events, science and pornography. Over our lives preside the great twin leitmotifs of the 20th century – sex and paranoia" - e era só meados dos anos 90.